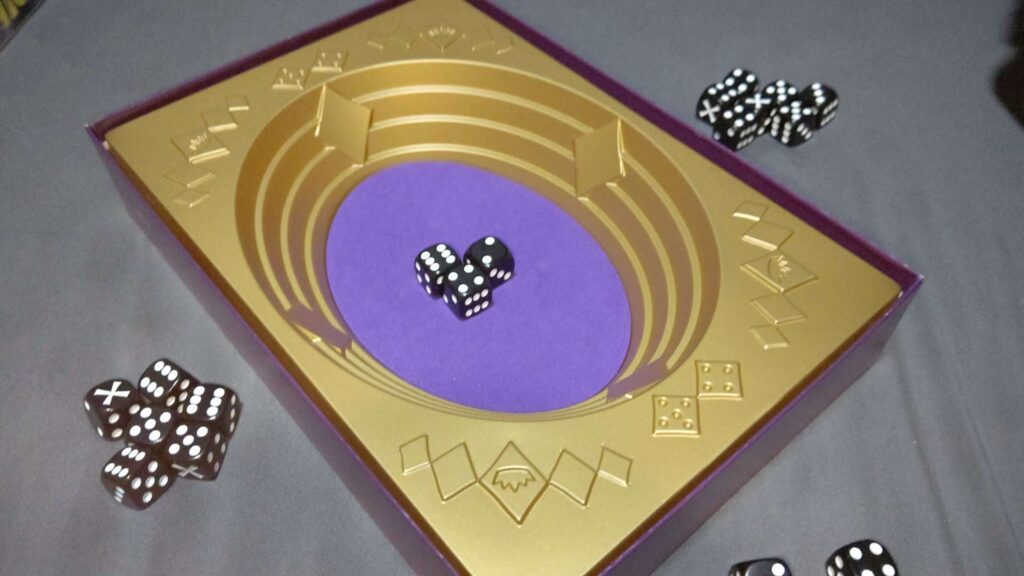

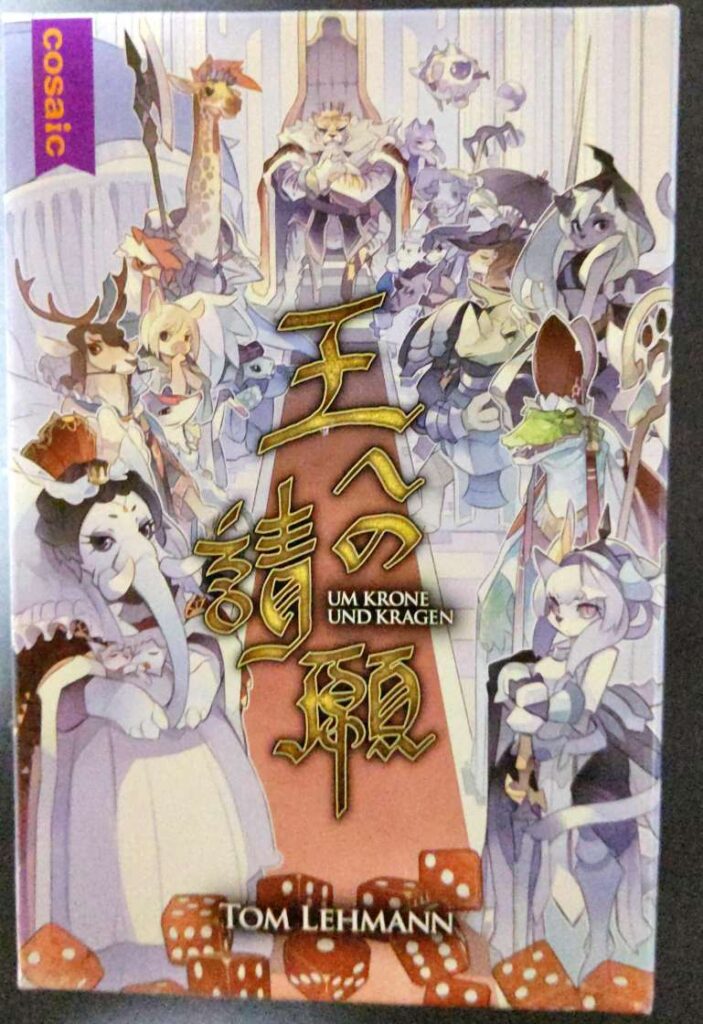

こんにちは、!今回は、ボードゲーム『王への請願』の紹介をします!こちらはカードと複数のダイスを使ったダイスゲームです!プレイ人数は2~5人所要時間は大体30分から60分ほどになります。プレイヤーは全員、請願者となり、国王に会うことが目的となります。只、いきなり国王に会うことができないのでお城にいるキャラクターたちを説得(ダイス)し支持を得ていきます。その向こう側にいる、国王と王妃に請願を成功させましょう!

ゲームの進行:

『王への請願』は、戦略とプレイヤーの知恵を強調したゲームです。以下はゲームの進行手順の要点です。

- ダイスの振り: 各プレイヤーは手番ごとに決められた数のダイスを振ります。最初はダイス3個からスタートです。ダイスの出目は、後でカードを獲得する条件を決定します。

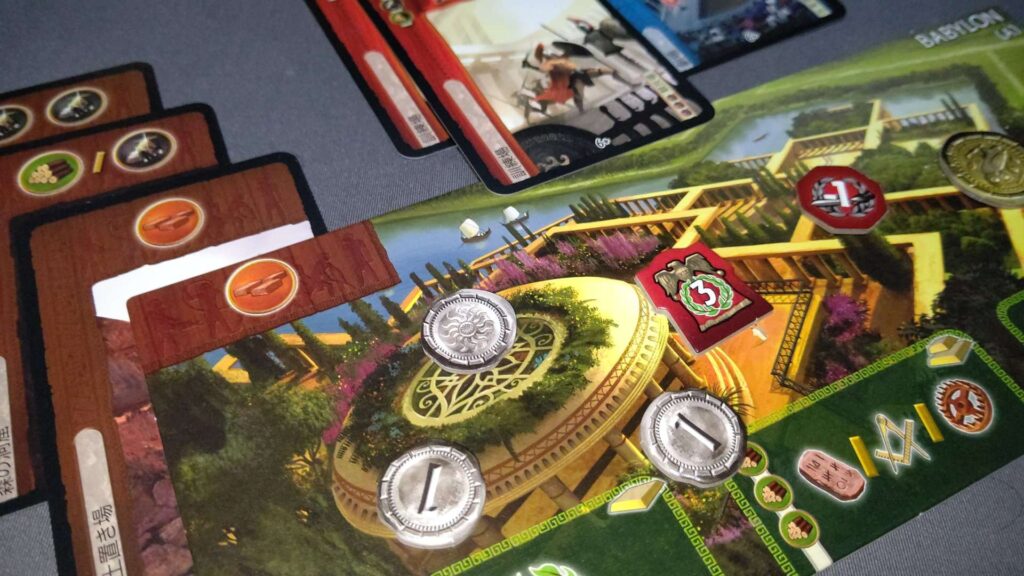

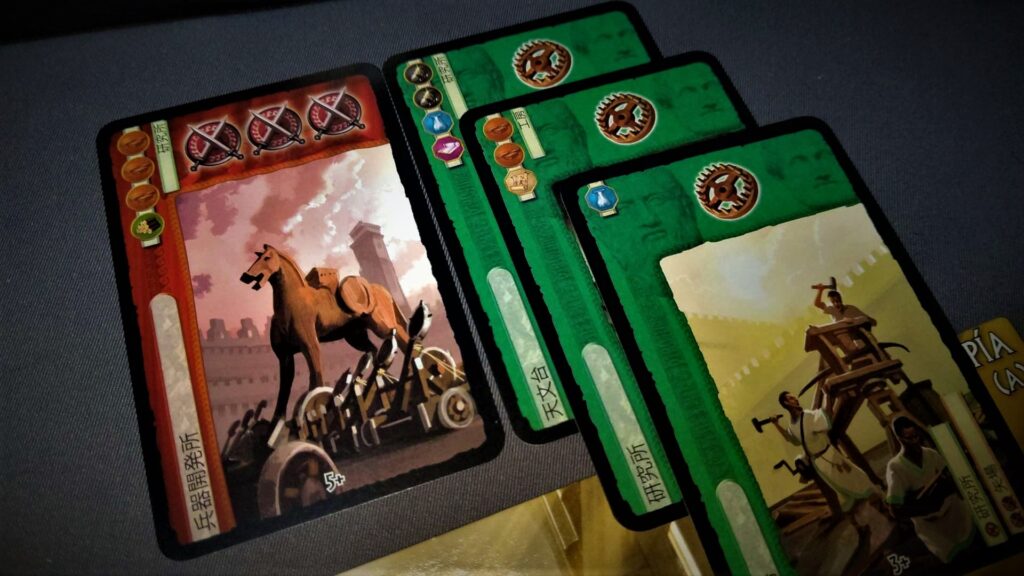

- カードの獲得: ダイスの出目を利用して、共通の場から王宮のキャラクターカードを獲得します。獲得にはダイスでゾロ目を出したり、合計で大きな数字をだしたり、階段(1,2,3・・・)を作ったりします。獲得したキャラクターカードには、ダイスの数を追加し、出目をプラスするなど、特殊能力が備わっています。どのカードを狙い、どのタイミングで特殊能力を活用するか、戦略的な選択が求められます。

- 多彩なカード: ゲーム内には20種類のカードが存在し、それぞれ異なる特殊能力を持っています。但し、強力な特殊能力のあるキャラクターは「ダイスで6個ゾロ目を作る」など低位なキャラクターから説得していきましょう。

- 最終勝負: ゲームは、国王と王妃のカードを手に入れた段階で最終ラウンドに突入します。ここでは、どのプレイヤーが最も多くのゾロ目を振ることができるかが試されます。

- 勝利の条件: 最終的な勝者は、最も多くのゾロ目を振ったプレイヤーとなり、請願を成功となります。ダイスの運だけでなく、特殊能力の駆使と戦略が勝利への鍵です。

結語: 『王への請願』は、ダイスの運だけではなく、戦略と知恵を活かして楽しめるボードゲームです。ダイス運に恵まれなくても、特殊能力を駆使して友達や家族と楽しむことができます。新しいダイスゲームの楽しみ方を探求し、勝利を目指しましょう。ダイスの出目をコントロールする快感を味わいながら、楽しいひとときを過ごしましょう。